Пенелопа Роулендс составила сборник рассказов тридцати двух писателей об их жизни в Париже, Франция. В книге «Париж был нашим» объединены воспоминания разных писателей, которые были очарованы городом света и глубоко изменились после пребывания в нем.

Редактор книги Пенелопа Роулендс заявляет: «Мы ненавидели Париж и любили его одновременно». и передает дух писательницы Алисии Дрейк в своей цитате. Дрейк пишет о том, что настроение в Париже не похоже ни на какое другое.

Мрачные и неидеалистичные парижане навсегда омрачены болезненной историей французской оккупации во время Второй мировой войны. Но их осознание несовершенства человеческого состояния также позволяет им принимать и преодолевать неудачи, черта, которой Дрейк, кажется, восхищается.

Дрейк родилась в Англии в 1968 году. Она училась в Кембриджском университете и стала модным журналистом, последние 10 лет работает в Париже.

Отрывок из фильма «Париж был нашим: Небо металлическое»

Небо из металла нависает над квадратным куполом Военной школы. Бульвар вымощен булыжником, и парижанка лет пятидесяти ходит в темно-синем блейзере, с воображаемым гербом на нагрудном кармане и в блестящих красных балетках с подкладкой, оттеняющих ее блестящие светлые волосы с подкладкой. Она ходит с тщательно продуманной, но осторожной целью, как человек, который всю жизнь соответствовал требованиям своего статуса и внешности.

Четыре человека, две пары мужчина-женщина, которым тоже за пятьдесят, останавливаются посмотреть на карту улиц на авеню де ла Мот-Пике. Один из них, белый человек в наколеннике, говорит что-то вслух, и все четверо поворачиваются друг к другу и громко смеются вместе, на улице, показывая сразу зубы, внутреннюю часть рта, серые языки., бессознательное, легкое удовольствие, дух товарищества.

Этот совместный смех между парами, между мужчиной и женщиной сигнализирует о туристах, незнакомцах. Звук Парижа - это не смех. Но дело не только в их смехе; на их лицах стеклянный оптимизм, который не из этих краев. В городе есть линия разлома, которая тяжела. Париж и его жители были оккупированы.

Это были люди, которые сражались, бежали, сдавались, сопротивлялись, спасали, сотрудничали, молчали, наблюдали, как и любое оккупированное население. Вызывающая риторика де Голля на ступенях Hôtel de Ville в день освобождения города не смогла стереть унижение и компромисс четырехлетней нацистской оккупации. Парижане не предполагают моральной зоны черного и белого. Нет ничего однозначного, абсолютного, бесспорного.

Париж - это серость и раздробленность человечества, принятие недостатков и слабости, что сбивает с толку и дезориентирует англо-саксонскую систему верований. Французскую склонность к сомнениям легко спутать с моральным эскапизмом. В 2003 году Франция возражала против вступления в войну с Ираком, они ставили под сомнение само существование «оружия массового уничтожения», тех воображаемых запасов химического, биологического и ядерного оружия, которые оказались столь эффективными в мобилизации общественной поддержки для немедленного вторжения в Ирак..

Я приехал в Париж пятнадцать лет назад, в возрасте двадцати шести лет, с английским чувством добра и зла: самодовольным, упрощенным, осуждающим, пуританским, островным менталитетом. Английская система верований давно нашла совершенное выражение в мифе о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, в рыцарском кодексе чести, доблестном рыцаре, понятиях феодальной вежливости и беспрекословной храбрости. Когда я приехал в Париж, я верил в очереди, извинения, долг, идеалы. Я верил, что жизнь может быть достигнута силой воли.

Англичане хотят знать, что они делают правильно; французы не могут позволить себе высокие моральные принципы. Англичане хотят, чтобы их лидеры и герои были безупречны, морально безупречны, а те, кто таковыми не являются, должны пасть.

Париж не требует безупречности. Французы бесконечно изощренны в своих объятиях человечества и мутаций жизни. Они принимают человеческие недостатки. Они этого ожидают.

Человеческая слабость

Признание человеческой слабости приносит с собой неизбежную печаль; в Париже нет ни радости, ни гелия оптимизма. Париж - не место для идеализации; скорбь и депрессия являются принятыми частями жизни. Я живу на юге шестого округа, квартале, населенном школьниками, студентами и буржуазией.

В среду в Париже дети не ходят в школу, и я провожу много времени, пересекая улицы и площади и Люксембургский сад пешком с коляской или детской ручкой в моей.

Около трех часов дня я останавливаюсь под окнами многоквартирного дома на улице Жозефа Бара, чтобы послушать человека, который занимается игрой на фортепиано. Я не могу понять, с какого этажа доносится звук; Я даже не уверен, на какой стороне дороги стоит пианино, только то, что оно высоко вверху, а я стою внизу.

Музыка душевная, классическая. Я не могу сказать вам, что это за музыкальное произведение, только то, что в это время человек всегда там играет. Звуки Парижа - это меланхоличный, изысканный подарок, этот человек, играющий в одиночестве. Сомнения повсюду. «Ты всегда хочешь овладеть им, - сказал мне мой учитель игры на фортепиано, - но сначала ты должен это почувствовать». Париж научил меня, что одна моя воля не может привести меня туда.

Я иду по бульвару Монпарнас, где у моего ребенка назначена встреча на прививку с педиатром, доктором Жан-Клодом Московичи. Я вожу сюда своих детей уже пять лет, но только недавно прочитал мемуары Московича о его детстве «Путешествие на Питчипои», опубликованные в 1995 году.

Доктор. Отец Московича был врачом в деревне во французской деревне. Его отец и дядя были арестованы гестапо и французскими жандармами в 1942 году по доносу жителей деревни. Их депортировали.

Через два месяца гестаповцы вернулись в дом и забрали его бабушку и дедушку. Как только его сестре исполнилось два года, мать арестовали. Она сбежала в момент ареста и весь следующий год оставалась в бегах.

Жан-Клод Московичи, шести лет, и его двухлетняя сестра были затем заключены в тюрьму и доставлены в Дранси, французский концлагерь к северо-востоку от Парижа, которым руководили офицеры СС и которым управляли французские жандармы, из какие заключенные были депортированы в концлагеря, в основном в Освенцим. Чудом Мишкович и его сестра были освобождены.

Мы говорим об оккупации Франции в среду днем, когда его жаркая приемная наполняется детьми и вздыхающими матерями, а мой сын разбирает театр. Московичи, его мать и сестра вернулись в семейный дом после войны и обнаружили, что он заперт и опустел.

Его отец, бабушка и дедушка так и не вернулись. Он по-прежнему владеет домом; это место, где он проводит свои каникулы, последнее место, где он видел своего отца. Тем не менее, во мне пробуждается инстинкт осуждения - англичанство, потребность знать, кто прав, а кто виноват. И как ты мог жить там дальше, вернуться в ту деревню, к тем людям? Я спрашиваю. Он пожимает плечами и говорит мне, что его мать говорила, что каждый раз, когда она была в бегах в те годы, одна дверь закрывалась перед ее носом, а другая открывалась.

Я иду домой через Люксембургский сад; он коричневый и влажный. Они разместили у ворот предупреждающие плакаты, сигнализирующие о сильном ветре и возможности падения веток. Под предупредительным текстом черной тушью нарисован парижанин, одетый в зимнее пальто с вывернутым наизнанку зонтиком; она идет под парящим деревом, ветки летят осколками.

Она идет по Садам, зная, что ветка может ударить, и спрашивает, хватит ли у нее сил сопротивляться. Всегда это сомнение. Пэрис знает, что человеческие ошибки являются частью человеческих усилий.

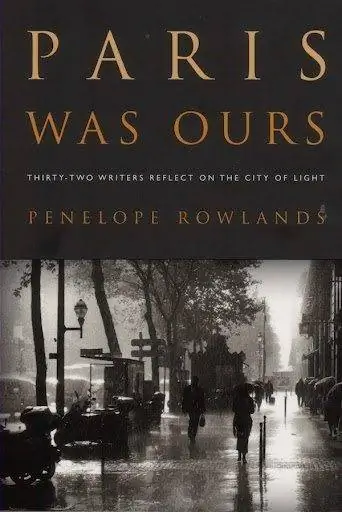

Париж был нашим